El síndrome de la cabina

Vivimos encerrados en las modernas cabinas, que son los móviles, y no conseguimos salir de esa cárcel.

Apenas quedan niños que se llamen José Luis. Por no quedar, apenas quedan niños que se llamen José o Luis. Y qué decir tiene que no quedan niños que se apelliden López Vázquez. Aventúrense a preguntar en un colegio plurilingüe, protolaico o catecumenal, público o privado, quién fue José Luis López Vázquez y quizá algún malentendido en cacofonías audiovisuales diga que es un candidato a las primarias del Partido Popular o un árbitro de fútbol.

Pues bien, lo que muy poca gente sabe es que José Luis López Vázquez sigue vivo, como Elvis Presley, que no era filipino sino de Tupelo (Misisipi). Y lo de Tupelo no es fina ironía ni sarcasmo a granel, pues lo que le faltaba a López Vázquez le rebosaba al susurrador de ‘Love me tender’, que por eso había nacido en un pueblo tan capilar. José Luis López Vázquez, para los coleccionistas de manga y de juegos de segunda mano de Playstation, ha sido y es uno de los mejores actores españoles del siglo XX. Y vive, aún después de muerto, en cada uno de nosotros porque todos padecemos el síndrome de la cabina.

Paradojas del destino, Antonio Mercero, el director de ‘La cabina’ (1972), venía a morir hace apenas dos meses, de un venturoso 2018, el mismo año después de Cristo en el que es posible que desaparezcan de nuestra geografía urbana y también de nuestro imaginario e inconsciente, las últimas cabinas en España. Desierto quedó el concurso para la prestación del servicio y ya son olvido, y pura nostalgia… las dos primeras cabinas se instalaron en Madrid en 1928, una en el Viena Park, después llamado Florida Park a mayor gloria de los pendientes de Lola Flores y otra en el desaparecido bar Regio.

Las cabinas sirvieron de refugio en días de lluvia, de encuentros clandestinos y hasta de vestuario para Superman o entrada a un mundo imaginario para Harry Potter. Hasta Tippi Hedren pudo salvar su permanente en una cabina para evitar el ataque de aves, avecillas y del pájaro de Alfred Hitchcock.

En un mundo donde la cabina se lleva en el bolsillo del pantalón o en el bolso, sobran los locutorios, que, a buen seguro, servirán en su momento como pieza de colección al aire libre, tras el éxito de las Meninas en Madrid. Y es que, como me decía un buen día, mi buen amigo César Alierta, maestro de la tertulia y del humor aragonés, «para hablar con Dios ya no es necesaria una cabina». De hecho, narra con puntillismo de valle montañés, que anticipó al Papa Francisco que sería Santo Padre unas horas antes de volar desde Buenos Aires a la Santa Sede para celebrar el Cónclave cardenalicio. Y ello porque, según reza el expresidente de Telefónica, su compañía es la única que tiene acceso a las cumbres del altísimo. Lo que ignoro es si allí arriba se ha celebrado algún concurso para adjudicar el contrato de telefonía móvil o es una adjudicación directa. Lo que comprendí, al instante, es por qué siempre había pensado que un confesionario era lo más parecido a una cabina.

Mercero hizo posible, en pleno franquismo, dar un golpe en la inconsciencia y en la inconsistencia de un régimen que se resistía a fenecer. El encierro de López Vázquez en la cabina es una expresión deformada de la realidad, el absurdo grotesco del humor español como diluyente de la opresión de un sistema que se abría en canal, de la deshumanización como denuncia social. Lo inverosímil se abre camino entre la realidad pasmada, tan reprimida como incómoda. Es el símbolo de un hombre aislado hasta la muerte, una metáfora contemporánea de la incomunicación social provocada por la tecnología.

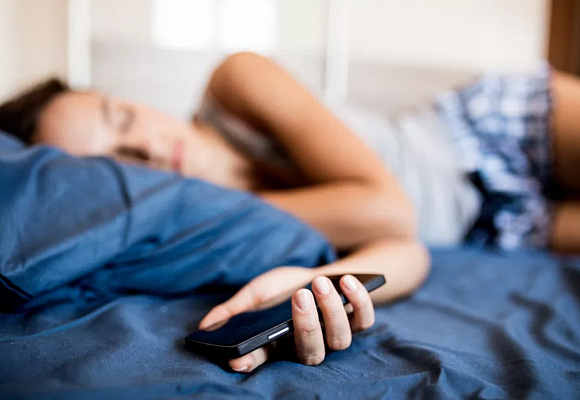

Y allí radica la gran contradicción existencialista y desquiciante de la película: cuando el protagonista entra en la cabina lo hace para comunicarse y, sin embargo, encontrará su muerte, que es la de todos los que habitan esas cabinas. Hoy en día, las cabinas están en las mesillas y, por eso, el primer movimiento corporal que el ser humano hace al despertar, no es comprobar quién está al otro lado de la cama, no sea que haya desaparecido por la noche, sino atrapar con la fuerza de un grial el móvil y comprobar quién te ha escrito mientras hacías tiempo entre sábanas para reconectarte. Vivimos encerrados en las modernas cabinas, que son los móviles, y no conseguimos salir de esa cárcel, hasta que un día nos encontremos todos en un depósito de cuerpos disyuntos con los cacharros en nuestras falanges.

El día que murió Antonio Mercero me apresuré a escribir un mensaje sentido a Miguel Ángel Valero, quien, además de ser un gran profesional con el que he trabajado, lo tengo también por excelente amigo. Seguramente nadie asociará este nombre con el de Antonio Mercero, pero si recordamos al ‘Piraña’ de ‘Verano Azul’ del mismo director, todos recuperamos la imagen del pequeño tragaldabas en bicicleta. Pasados los años, este formidable ingeniero de telecomunicaciones y mejor persona, me reconocía su afecto casi paternal a la figura del director de cine, admiración que comparte con el icono de Teresa de Calcuta. Y hay una esencia que vincula la película con el pensamiento de Teresa y es el silencio. El silencio se erige en narrador de la película, como un discurso subterráneo y era la monja macedonia la que decía que «el silencio nos da una nueva perspectiva». Si pasean por las calles, quizá no se hayan percatado que en los últimos años hay más ruido pero menos voces. Vivimos en nuestra cabina, manos adelante. Silencio, se rueda.